古樸莊重顯舊貌遺韻,蘇式建筑映時代風華

現(xiàn)場看到原東川一中現(xiàn)貌——以磚石為基底,墻體磚石紋理與歲月斑駁相融,臺階、欄桿由質(zhì)樸石材鋪就,帶著自然風化的粗糙肌理,沉穩(wěn)厚重,立柱與梁架為混凝土澆筑,簡潔線條撐起空間。蘇聯(lián)是世界上第一個社會主義國家,同時也是1949年開國大典后第一個承認新中國的國家。上世紀50年代,中國的外交政策采取了一邊倒戰(zhàn)略,再加上蘇聯(lián)需要應付與美國的冷戰(zhàn),又看到中國的戰(zhàn)略價值極為重要,因此,蘇聯(lián)在新中國建國初期,尤其是一五計劃時期,對中國進行了經(jīng)濟援助,老東川一中有著鮮明的蘇式建筑印記,是這段歷史的有效證明。規(guī)整對稱的布局,展現(xiàn)出蘇式建筑追求秩序的美學,簡潔硬朗的線條勾勒建筑輪廓,石柱沉穩(wěn)矗立,傳遞出蘇式建筑的莊重與大氣,墻面雖有歲月斑駁痕跡,卻依舊藏不住當年蘇式風格里,對實用與審美融合的考量,據(jù)了解,在1966年2月5日東川市發(fā)生的6.5級強烈地震中,震中地區(qū)90%的土擱梁屋倒塌,但這棟1955年建成的大樓只有部分損壞。

圖為原東川一中教學樓,石階通幽,綠樹掩映,盡顯歲月滄桑 。馬梓丹供圖。

一磚一石承教育,卓卓英才出礦區(qū)

據(jù)了解,原東川一中是東川礦工時代的教育中心以及文化中心。 20世紀50年代,東川作為重要的礦區(qū),有大量職工投身于礦山建設(shè)。隨著職工數(shù)量的增加,職工子女的教育問題亟待解決,因此建立了原東川一中,為礦區(qū)子女提供接受中學教育的機會,以便培養(yǎng)更多人才,支持礦區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。一直以來,原東川一中培育出了多名杰出人才,先后有多名學生考取清華大學、北京大學。從原東川一中走出去的學生,或走進名校,或扎根礦區(qū),用知識改變命運的同時,也延續(xù)著父輩們堅韌的精神。

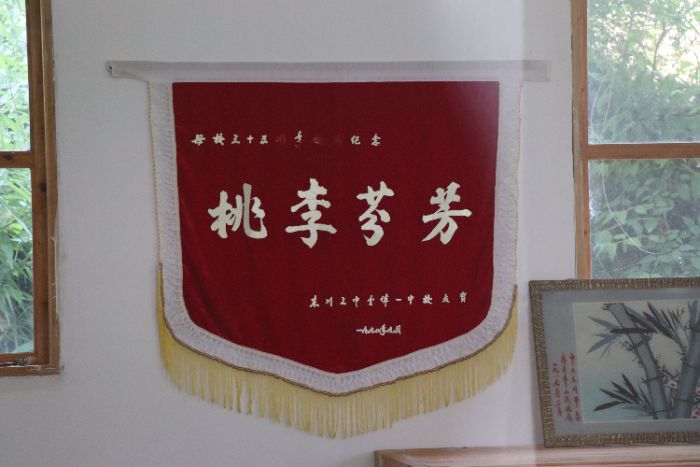

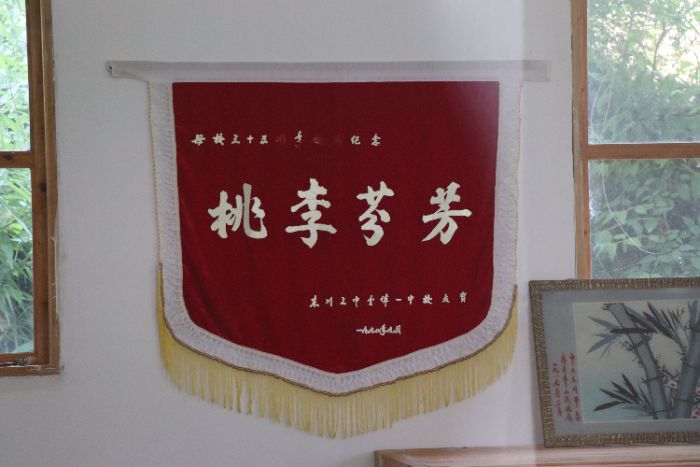

圖為東川一中35周年校慶,東川三中、會澤一中送來的錦旗,“桃李芬芳” ,用 “桃李” 喻學生,寓意學校培育的學生眾多且人才輩出,成果豐碩 。 馬梓丹供圖。

舊樓存輝煌歷史,新校孕新途氣象

原東川一中“還教于政”后,演變?yōu)槿缃竦臏ぶ袑W,依然發(fā)揮著地方教書育人的重要職能。舊教學樓墻上印著的毛澤東寄語“世界是你們的,也是我們的,但是歸根結(jié)底是你們的。你們青年人朝氣蓬勃,正在興旺時期,好像早晨八九點鐘的太陽,希望寄托在你們身上。”激勵著一代代學生勤奮努力,不斷學習。由礦區(qū)時代發(fā)展而形成的“信念堅定、作風樸實、學習刻苦、體魄強壯”十六字校訓也在如今的湯丹中學延續(xù),鐫刻于教學大樓上鼓舞學生。

圖為湯丹中學的校園場景,位于舊教學大樓對面,主體為綜合樓,建筑外觀現(xiàn)代 ,墻體刻著校訓。馬梓丹供圖

此次“三下鄉(xiāng)”活動,“紅銅初心·華青新聲”青年先鋒隊”不僅了解到工礦時代的一段教育史縮影,更挖掘到文化遺跡的時代價值——激勵著一代又一代人對知識的渴望、對未來的憧憬。如今,舊址雖靜默,但其孕育的勤勉向?qū)W、砥礪前行的精神,早已融入湯丹這片土地的血脈,激勵著后代學子在新的征程上接續(xù)奮斗,讓求知的火種永不熄滅,讓向上的力量生生不息。

圖為云南師范大學云南師范大學華文學院、國際漢語教育學院“紅銅初心·華青新聲”青年先鋒隊與東川法院青年工作委員會的工作人員在原東川一中校史陳列室門口的合照。馬梓丹供圖。