海韻千年,鄉(xiāng)風(fēng)共潮:

寧波象山東門(mén)漁村暑期實(shí)踐紀(jì)實(shí)

7月5日清晨,浙江寧波大學(xué)“海韻千年,鄉(xiāng)風(fēng)共潮”暑期社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)驅(qū)車(chē)三小時(shí)抵達(dá)寧波市象山縣石浦鎮(zhèn)東門(mén)漁村,開(kāi)啟為期兩天的媽祖文化調(diào)研與漁業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀考察。這支由10名師生組成的團(tuán)隊(duì),通過(guò)深度訪談、問(wèn)卷調(diào)研、實(shí)地參訪等形式,深入挖掘海洋文化基因,探索傳統(tǒng)漁村的振興路徑。

圖 1 “海韻千年,鄉(xiāng)風(fēng)共潮”團(tuán)隊(duì)在象山東門(mén)漁村拍攝的合照

圖 2 漁光之城

東門(mén)漁村的媽祖廟始建于元代,歷經(jīng)明清兩代修繕,是寧波市現(xiàn)存最完整的媽祖廟。廟內(nèi)“今古觀”戲臺(tái)的藻井疊澀繁復(fù),殿內(nèi)媽祖神像身著朱紅錦袍,手持如意,面朝東海,仿佛仍在庇佑出海的漁民。實(shí)踐團(tuán)抵達(dá)時(shí),恰逢當(dāng)?shù)貪O民舉行小規(guī)模謝洋儀式——三炷清香裊裊升起,老漁民們用方言吟誦祭文,祈求“媽祖保佑風(fēng)調(diào)雨順,魚(yú)蝦滿艙”。

圖 3 象山東門(mén)漁村東門(mén)媽祖廟

“我們這里每年農(nóng)歷三月廿三媽祖誕辰,整個(gè)漁村都會(huì)舉行盛大的祭典。”廟管員林老伯介紹,祭典包括“海祭”“船祭”“魚(yú)燈巡游”等環(huán)節(jié),2023年謝洋節(jié)還吸引了央視《中國(guó)節(jié)日》欄目組前來(lái)拍攝。團(tuán)隊(duì)成員觀察到,廟內(nèi)新增了數(shù)字化展示屏,通過(guò)AR技術(shù)還原古代祭海場(chǎng)景,年輕游客紛紛駐足體驗(yàn)。“這種方式讓媽祖文化更生動(dòng)了。”來(lái)自杭州的游客王女士說(shuō)。

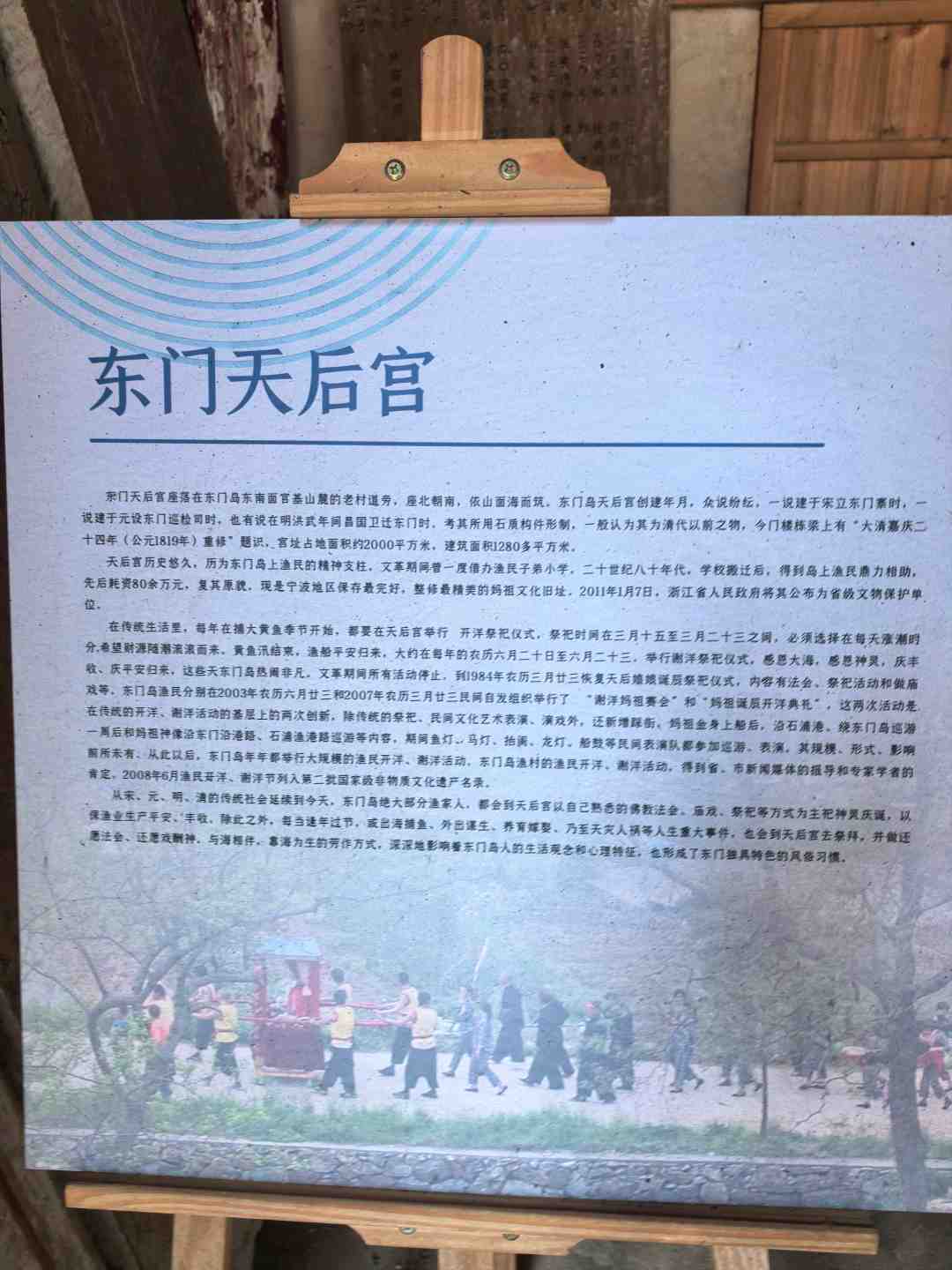

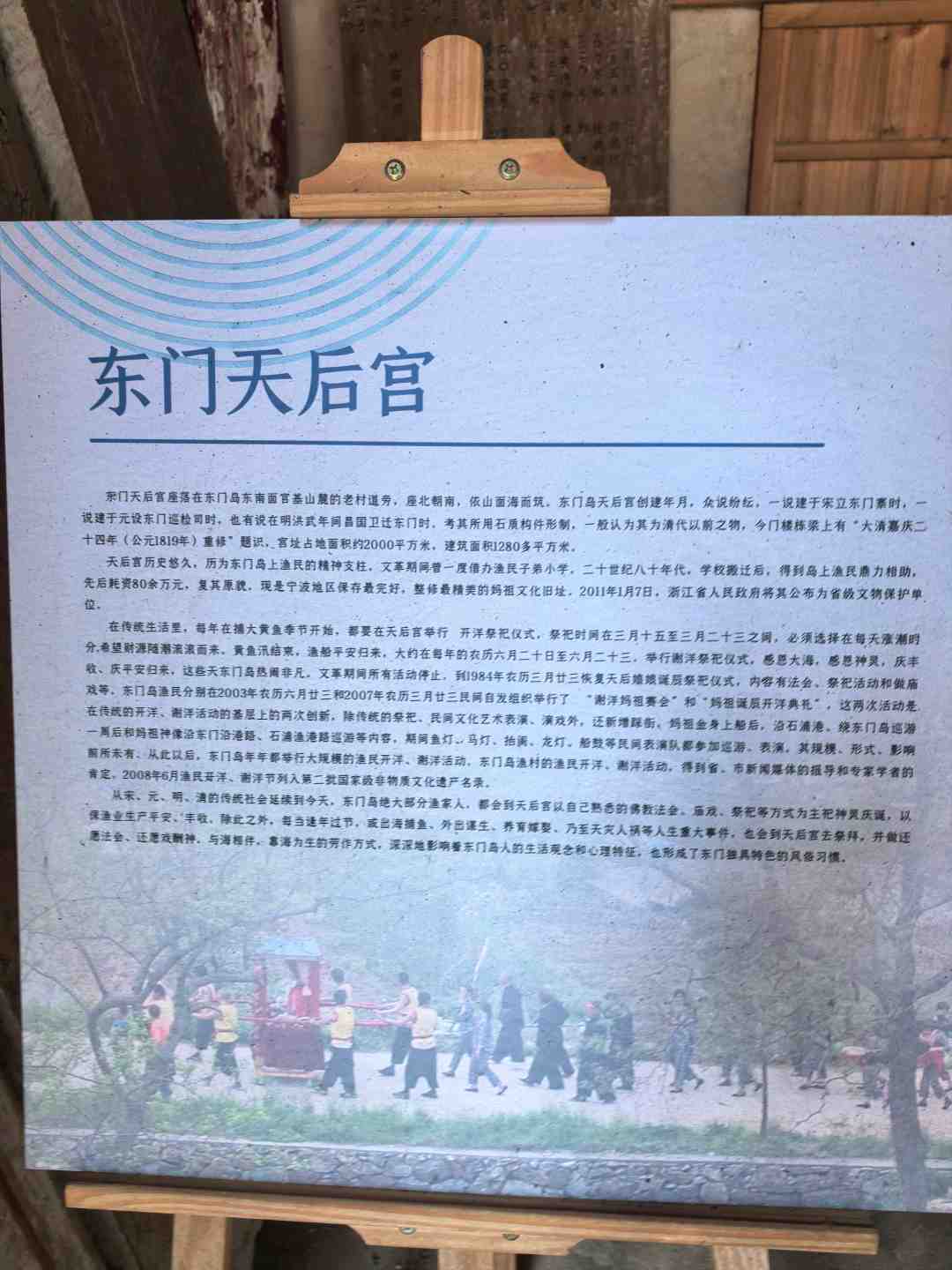

圖 4 媽祖廟東門(mén)天后宮介紹

調(diào)研中,團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)東門(mén)媽祖廟與臺(tái)灣臺(tái)東富岡“小石浦村”有著深厚淵源。1950年代,漁山島487名村民遷臺(tái)時(shí)攜帶了“如意娘娘”分身,2009年這尊神像經(jīng)海上回歸故里,成為兩岸文化交流的標(biāo)志性事件。廟內(nèi)陳列的兩岸互贈(zèng)的“同源同宗”匾額,無(wú)聲訴說(shuō)著跨越海峽的文化認(rèn)同。

二、漁港深處:傳統(tǒng)漁業(yè)的轉(zhuǎn)型陣痛

圖 5 團(tuán)隊(duì)成員采訪當(dāng)?shù)卮迕?/div>在碼頭邊的“漁家茶室”,68歲的陳菊香阿姨一邊織網(wǎng)一邊講述:“我家三代打魚(yú),到我兒子這代,死活不愿出海。現(xiàn)在他在縣城當(dāng)老師,說(shuō)‘寧可拿三千塊工資,也不掙海上的賣(mài)命錢(qián)’。”她的話語(yǔ)道出了漁村的普遍困境——據(jù)寧波市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局?jǐn)?shù)據(jù),2023年象山漁民平均年齡達(dá)52歲,年輕從業(yè)者不足15%。

團(tuán)隊(duì)發(fā)放的200份問(wèn)卷顯示,63%的漁民認(rèn)為“漁業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)高、收入不穩(wěn)定”,58%的年輕人表示“更向往城市生活”。值得注意的是,盡管傳統(tǒng)捕撈業(yè)式微,82%的村民仍希望保留漁文化記憶。“我們不是要回到過(guò)去,而是想讓后人知道祖輩是怎么討生活的。”退休船長(zhǎng)張建國(guó)說(shuō)。

圖 6 象山東門(mén)漁村漁民船只

在石浦鎮(zhèn)政府提供的資料中,團(tuán)隊(duì)了解到當(dāng)?shù)卣七M(jìn)“漁業(yè)+文旅”融合:投資2.1億元建設(shè)的中國(guó)海洋漁文化展示館,通過(guò)VR技術(shù)還原古代漁獵場(chǎng)景;東門(mén)漁村入選省級(jí)非遺旅游景區(qū),開(kāi)發(fā)了“跟著媽祖去航海”研學(xué)路線。“去年開(kāi)漁節(jié),我們村接待游客3萬(wàn)多人,民宿收入比往年翻了一番。”村支書(shū)林國(guó)華介紹。

三、關(guān)心與愛(ài)護(hù):漁村的溫度與希望走訪中,村民們的熱情令人動(dòng)容。在媽祖廟旁的人家,56歲的王阿婆執(zhí)意塞給隊(duì)員們棒冰:“天熱,孩子們吃了解暑。”在漁民老周家,奶奶端出剛切的冰鎮(zhèn)西瓜:“自家種的,甜得很!”這些質(zhì)樸的善意,讓團(tuán)隊(duì)成員深刻感受到漁村的人情味。

調(diào)研期間,團(tuán)隊(duì)注意到村內(nèi)出現(xiàn)了一批“新農(nóng)人”。95后返鄉(xiāng)青年林曉燕創(chuàng)辦了“漁島文創(chuàng)工作室”,將漁民號(hào)子、媽祖?zhèn)髡f(shuō)設(shè)計(jì)成T恤、帆布袋,產(chǎn)品在電商平臺(tái)月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)。“我們想證明,留在漁村也能過(guò)上體面生活。”她說(shuō)。

四、文化覺(jué)醒:從“守護(hù)遺產(chǎn)”到“創(chuàng)造未來(lái)”作為全國(guó)唯一的海洋漁文化生態(tài)保護(hù)區(qū),象山正探索“活態(tài)保護(hù)”模式:建立27個(gè)非遺教學(xué)傳承基地,開(kāi)發(fā)《漁歌悠揚(yáng)》校本課程;培育13家“非遺民宿”,讓游客在體驗(yàn)漁網(wǎng)編織、魚(yú)拓制作中感受漁文化魅力。“文化不是擺在博物館里的標(biāo)本,而是要融入生活。”縣文廣旅游體育局負(fù)責(zé)人表示。

團(tuán)隊(duì)在媽祖廟看到的AR展示屏,僅是象山文化數(shù)字化的一個(gè)縮影。當(dāng)?shù)卣诮ㄔO(shè)“海洋漁文化數(shù)字資源庫(kù)”,通過(guò)三維掃描技術(shù)記錄傳統(tǒng)漁具、漁俗活動(dòng),開(kāi)發(fā)“媽祖文化元宇宙”線上平臺(tái)。

實(shí)踐后,指導(dǎo)老師林曉莉提出:“鄉(xiāng)村振興不僅是經(jīng)濟(jì)振興,更是文化自信的重建。東門(mén)漁村的案例告訴我們,當(dāng)傳統(tǒng)文化找到與現(xiàn)代生活的連接點(diǎn),就能煥發(fā)新生機(jī)。”團(tuán)隊(duì)成員們也達(dá)成共識(shí):“我們不能只做記錄者,更要成為文化創(chuàng)新的參與者。”

結(jié)語(yǔ)實(shí)踐中,團(tuán)隊(duì)見(jiàn)證了東門(mén)漁村的雙重變奏:一方面,媽祖信俗通過(guò)數(shù)字化、文旅融合等方式實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化;另一方面,傳統(tǒng)漁業(yè)在政策引導(dǎo)下向生態(tài)養(yǎng)殖、休閑漁業(yè)轉(zhuǎn)型。正如村頭那棵百年古榕,根系深扎沃土,枝葉卻向著陽(yáng)光生長(zhǎng)。在鄉(xiāng)村振興的時(shí)代浪潮中,東門(mén)漁村的探索或許能為更多傳統(tǒng)村落提供啟示——唯有讓文化“活”起來(lái),才能讓鄉(xiāng)村“興”起來(lái)。

作者:章明源,陳冠曦,金聰 來(lái)源:https://mp.weixin.qq.com/s/GAVwuf3NgbgnAGKtm9hsxw