7月9日,重慶理工大學電氣與電子工程學院“E學E行”電亮津心實踐團攜科研利器走進江津區重慶江記酒莊有限公司,開展了一場以技術創新驅動產業升級的深度調研活動。生-化-物光纖智能感知團隊攜帶自主研發的光電檢測設備,聚焦釀酒環節微生物污染防控難題,通過光纖光譜技術為傳統產業智能化轉型注入科技動能。此次活動不僅展現了高校科研力量服務地方經濟的實效,更以“三下鄉”為紐帶,探索出產學研協同發展的新路徑。

技術破題:光纖光譜精準“捕捉”生產隱患

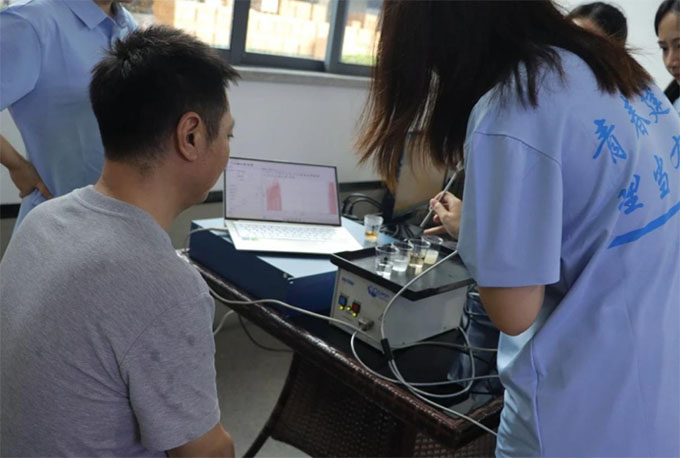

在酒莊釀造車間技術主任的引導下,實踐團深入手工精釀車間、江記酒窖及梅見年份酒庫,實地調研釀酒工藝中的質量控制痛點。傳統檢測方法依賴人工定時取樣與實驗室培養,存在周期長、侵入性強等局限,難以滿足現代化生產對實時性與精準性的要求。針對這一需求,科研團隊展示了基于光纖光譜技術的非接觸式檢測方案。

“該技術通過分析微生物代謝物對特定波長的吸收特征,形成唯一‘光學指紋’,可在生物膜形成初期實現種類識別與風險預警。”團隊成員趙文靜介紹道。系統采用200~2000nm寬譜光源與光纖傳感器,無需破壞生產環境即可原位檢測罐壁、管道表面微生物污染情況,1-2分鐘內完成多參數分析(包括生物膜厚度、溫濕度、酸堿度等),數據實時上傳至云端監控平臺,為生產決策提供動態支持。

柔性賦能:科技與產業需求的“雙向奔赴”

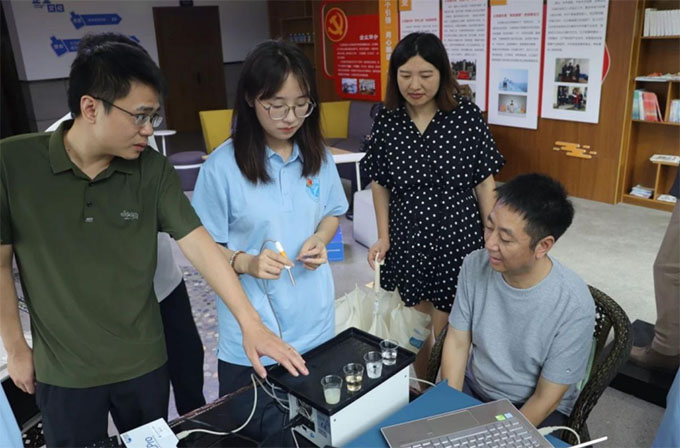

在交流環節,科研團隊以“技術賦能者”的姿態闡述合作價值:“釀酒工藝中微生物活動是風味形成的核心,而生物膜的潛在風險需要更高效的管控手段。我們的技術旨在通過早期預警與數據分析,助力酒莊提升品質穩定性,實現‘零污染生產’目標。”

這一理念與江記酒莊“品質至上”的發展戰略高度契合。據酒莊技術負責人介紹,企業已建立嚴格的清潔檢測流程,但光纖光譜技術的實時性與非接觸優勢,可進一步優化生產效率。“例如,系統能精準定位高風險區域,避免傳統清洗的過度操作,既節約成本又減少資源浪費。”雙方圍繞技術落地細節展開探討,包括傳感器部署優化、數據接口標準化及預警模型本地化調整,為規模化應用奠定基礎。

三下鄉實踐:產學研融合的“鄉間課堂”

作為重慶理工大學“三下鄉”活動的重點板塊,本次調研突破了傳統社會實踐的模式,將實驗室技術轉化為產業解決方案。學生通過參與設備調試、數據采集及工藝分析,深入理解了釀酒行業的實際需求。“在觀察管道生物膜形成規律時,我們發現材質差異對微生物附著的影響,這為后續研究提供了新方向。”團隊研究生黃憶表示。

與此同時,酒莊的實踐經驗也反哺科研創新。“企業提出的‘多場景適配’需求,促使我們優化傳感器抗干擾能力,并開發便攜式檢測模塊。”團隊老師劉洋指出。這種“從生產中來,到生產中去”的閉環模式,正是“三下鄉”活動深化產學研合作的生動體現。

成果轉化:11項專利支撐的產業化底氣

目前,該技術已形成完整的自主知識產權體系,獲11項發明專利授權(其中7項實施轉化)、發表28篇SCI論文(含13篇一區頂刊),并承擔3項國家級、多項省部級科研項目。在江記酒莊的試點應用中,系統成功檢測出多處潛在生物膜風險點,其效率與準確性獲企業認可。“我們期待與高校聯合申報科研項目,將技術嵌入發酵控制、陳化管理等全流程,打造‘智慧酒廠’標桿。”公司負責產品質量的劉總提出展望。

團隊老師劉洋則表示,團隊將進一步降低設備成本,開發適配大、中、小型酒企的輕量化解決方案。“‘三下鄉’不僅是技術下鄉,更是責任下鄉。我們要讓前沿科技真正服務于實體經濟。”

行業示范:釀酒產業智能化升級的“重理工方案”

隨著消費升級對品質要求的提升,釀酒行業智能化轉型迫在眉睫。重慶理工大學科研團隊以光纖光譜技術為核心,構建了覆蓋“檢測-預警-優化”的全鏈條解決方案,為行業提供了可復制的技術范式。

“這一實踐證明,高校科研與產業需求的深度融合能釋放巨大創新動能。”團隊老師劉洋評價稱。據悉,該技術已在國內多家頭部酒企推廣,未來計劃通過“技術授權+聯合研發”模式,助力中國釀酒產業提升全球競爭力。

此次江記酒莊之行,以“三下鄉”為契機,重慶理工大學電氣與電子工程學院“E學E行”電亮津心實踐團用光纖連接實驗室與生產線,以光譜照亮傳統產業升級之路。正如實踐團成員肖忠渝所言:“當青春智慧遇見匠心陳釀,我們書寫的不僅是科研日志,更是新時代產學研協同創新的壯麗詩篇。”