為助力非遺傳承與活化,暑假期間,湖北大學曼城聯合學院“荊楚非遺傳承者”實踐團的五支“非遺青春守護隊”,分赴武漢、宜昌、襄陽、紅安、云夢開展“三下鄉”社會實踐活動。隊員們以實地調研為“鑰匙”、以創新傳播為“橋梁”,探索非遺活態傳承新路徑,讓荊楚大地上的古老技藝在青年力量中煥發新生。

錨定方向,共繪非遺守護藍圖 6月下旬,湖北大學曼城聯合學院“荊楚非遺傳承者”實踐團的五支團隊在指導老師劉陽卓和隊長何嘉睿的帶領下,同步召開專題學習會,觀看非遺保護工作者先進事跡紀錄片,學習“堅守初心、創新傳承”的精神內核,凝聚“以青春之力護文化之根”的共識。各團隊結合目的地特色,明確實踐重點:武漢團隊聚焦中醫藥與傳統藝術融合,宜昌團隊深耕峽江皮雕的楚韻傳承,襄陽團隊探索漆藝琺瑯的古今對話,紅安團隊挖掘繡花技藝中的紅色記憶,云夢團隊解鎖皮影文化的青年傳播方式。

深入調研,觸摸非遺肌理溫度 1.云夢:皮影光影里的文化傳播

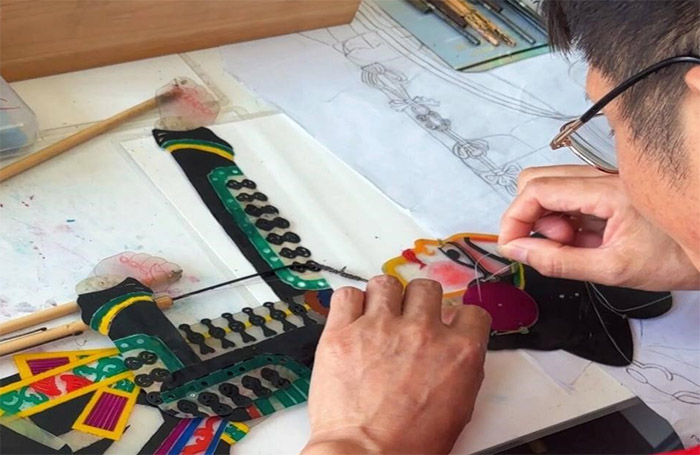

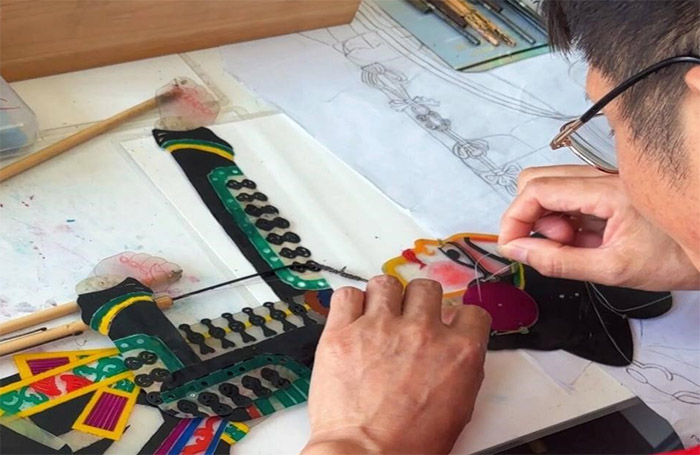

6月中旬,云夢皮影非遺文化團邁進祥山博物館,從楚地民俗的千年流轉,到今朝非遺的實踐活動,梳理出云夢文化從根脈深扎到創新傳承的路徑;在非遺傳承人陳紅軍工作室沉浸式學藝:從選皮、制皮,到雕刻刀法、敷彩技巧,親手雕刻皮影、拼接造型。隊員們發現,皮影紋樣中的“鏤空雕花”與云夢睡虎地秦簡的“線條藝術”一脈相承,是荊楚文脈的生動載體。

圖1:跟非遺傳承人學云夢皮影制作

學藝后,團隊與陳老師圍坐訪談。從“早年躬耕皮影技藝學習的艱辛”,到“如今人才斷層、市場小眾的無奈”,記錄下傳承困境;也捕捉到陳老師對皮影藝術的熱愛,和對年輕力量加入的期許

圖2:深度訪談傳承人,聽堅守故事與傳承訴求

2.武漢:楚香中的千年文化密碼

7月上旬,湖北大學曼城聯合學院"曼步非遺,楚脈新章"社會實踐團隊前往武漢市楚香書院,開啟了一場沉浸式的荊楚非遺文化探索之旅。

在湖北省楚香與健康生活專委會講師肖潔老師的指導下,團隊成員們親身體驗了傳統香道的精髓——打香篆。手持香纂、灰壓、香掃、香匙、香鏟等精巧器具,從研磨香粉到填壓香模,再到起篆成紋,每一個步驟都讓同學們深刻體會到楚香文化"道器合一"的哲學智慧。

隨后,成員們體驗了福字香制作環節。從混合原料到成型晾干,團隊成員們親身感受著這門古老手藝對細節的極致追求。當親手制作的福字香最終成型時,傳統工藝的溫度與匠心令人動容。

圖3:湖北省楚香與健康生活專委會講師肖潔老師向團隊成員講解

在這次實踐活動當中,實踐團隊有幸采訪到湖北省楚香非遺第六代傳承人陳述杰老師。在和陳老師的深入交流中,楚香文化的歷史脈絡漸漸清晰:從神農嘗百草的"香藥同源",到屈原"香草美人"的精神寄托;從漢唐絲綢之路的香料交融,到宋代文人雅士的品香之道——歷史的厚重歲月無一不令人動容。更令人振奮的是,在數字化時代,楚香文化正通過短視頻傳播、電商推廣、文創開發等創新形式逐漸走

入更多人的視野,在守正創新當中煥發新的生機與活力,讓千年香道融入現代生活。

在采訪中,陳述杰老師特別寄語當代年輕人:楚香的慢哲學不是對效率的否定,而是對平衡的追求。正如合香講究"君臣佐使"的配伍之道,人生也需要在奮斗與休憩、傳統與創新之間找到屬于自己的節奏。

這次社會實踐活動不僅是一次楚香文化的尋根,更是一場傳統與現代的對話。在非遺傳承人陳述杰老師的引領下,楚香這枚承載著千年智慧的文化密碼,正在新時代綻放出獨特的光彩。

圖4:團隊成員采訪非遺傳承人陳述杰老師

3.宜昌:皮雕里的楚文化基因

7月上旬,湖北大學曼城聯合學院"楚峽荊韻"實踐團隊深入宜昌秭歸開展文化傳承實踐活動。在屈原故里非遺小巷的峽江皮雕館內,隊員們執刀為筆,以皮為紙,在省級非遺傳承人朱富康的指導下,系統學習了"起鼓""敲紋"等傳統技法,將"鳳鳥紋""龍舟紋"等楚文化經典元素鐫刻于現代皮具之上,完成了一場跨越千年的藝術對話。

圖5:皮雕非遺傳承人正在示范

七分刀工三分染色,每一刀都要讀懂皮革的語言。"朱富康手握刻刀,在柔韌的皮料上演繹著傳承千年的技藝密碼。他特別展示了創新設計的皮雕鐘表——以戰國青銅器紋樣為靈感,融合現代簡約美學,讓沉睡的古老紋飾在時光指針間重獲新生。實踐過程中,隊員們對照屈原祠珍藏的楚式青銅器紋樣,親身體驗從"敲紋"到"染色"的完整工藝流程,在刀鋒與皮革的碰撞間,觸摸到先楚"燎祭"儀式的神秘符號與端午習俗的文化印記。

圖6:隊員進行紋樣轉刻

通過深入調研,團隊梳理出"紋樣創新+材料革新"的雙輪驅動傳承模式。朱富康介紹,其工作室正將《楚辭》中的神話意象、漆器紋樣轉化為現代皮雕語言,通過設計具有實用功能的文創產品,讓博物館里的古老紋飾走進當代生活。當鳳鳥紋從青銅器飛落到女士手包,當龍舟圖騰化作書簽流轉于學子之間,非遺就真正活起來了。

4.襄陽:景泰藍掐絲琺瑯的傳承溫度

7月初,湖北大學曼城聯合學院“襄陽非遺文化探索隊”赴湖北省襄陽市,在襄陽漆藝博物館開展為期三天的暑期“三下鄉”社會實踐活動,聚焦當地非物質文化遺產——景泰藍掐絲琺瑯工藝。傳承人系統講解了這項技藝從元代傳入中國、明清時期鼎盛發展的千年脈絡,細致拆解了“制胎、掐絲、點藍、燒藍、打磨、鍍金”六大核心工序的技藝密碼,并實地參觀了館內珍藏的掐絲琺瑯作品。實踐中,學生們親身體驗了掐絲、涂釉、燒制等核心工序:指尖捏著細軟的銅絲,需在銅板上精準復刻圖案線條,稍有偏差便會影響整體美感;調配釉料時,僅憑肉眼判斷礦物粉末的比例,才能燒出理想的色澤。這些精細操作讓大家深刻理解“匠人精神”的重量。

圖7:隊員參觀掐絲琺瑯作品 圖8:隊員在指導下體驗掐絲制圖步驟

5.紅安:繡花針腳里的紅色記憶

8月,湖北大學曼城聯合學院材料科學與工程2401、2402班團支部組成的暑期實踐團隊,赴湖北省黃岡市紅安縣開展“繡花尋跡”非遺文化調研。

在紅安縣文化館,團隊成員系統梳理了繡活技藝的歷史淵源。館藏文獻顯示,紅安繡花始于明清,以“粗布重彩、紋樣古樸”為特色,民間素有“無繡不成婚”的習俗。而真正令其獨具紅色基因的,是戰爭年代的創造性轉化——繡娘們以“纏枝蓮”暗喻革命火種綿延不絕,用“五角星”傳遞情報坐標,甚至通過針腳疏密編碼行軍路線,使傳統紋樣成為“無言的密碼本”。

深入七里坪鎮、華家河鎮等傳承村落,團隊拜訪了非遺傳承老師,她現場演示了“破線繡”“鎖邊繡”等技法:將一根絲線劈作16股,以“十字挑花”繡出《紅星照初心》鞋墊,針腳細密如粟。她回憶道:“紅軍當年穿的就是這種鞋墊,耐磨又寓意吉祥。”如今,這些紋樣被賦予新內涵——青年藝人將“纏枝蓮”與黨徽結合,設計出《百年芳華》系列文創,游客爭相購買。

調研發現,紅安繡活的當代傳承呈現出“雙向活化”路徑:一方面,文化館開設“非遺+研學”課程,吸引青少年學習傳統針法;另一方面,當地企業開發刺繡手機殼、黨史主題掛畫等產品,通過電商年銷超百萬件。

繡花針曾是革命的武器,現在是鄉村振興的“繡花針”。這場跨越百年的“針線對話”,正是非遺“守正創新”的生動注腳。

圖9:紅安繡花針展示

為全面洞察荊楚非遺在不同人群中的認知情況,團隊通過線上渠道開展問卷調研,廣泛覆蓋不同年齡、職業與文化層次群體。調研數據揭示,荊楚非遺傳承面臨嚴峻挑戰:僅30%的受訪者能準確說出1項以上荊楚非遺項目,大多數人僅通過電視“遠觀”非遺,從未親身參與體驗。“社會知曉度低、傳統呈現形式對大眾吸引力不足”,成為制約荊楚非遺活態傳承的核心難題,亟待破局。

圖10:荊楚非遺調查問卷

問卷暴露“知曉度低、參與率低”的痛點后,團隊第一時間對接武漢、赤壁兩地青少年托管機構,把“荊楚非遺”帶進暑期課堂。短短數日,上百名孩子第一次圍坐聆聽非遺故事與實踐見聞,笑聲與驚嘆此起彼伏。課后回訪顯示,九成以上孩子對荊楚非遺留下深刻印象,并表達出“還想繼續了解”的強烈愿望。原本停留在話語里的非遺,由此在城市與縣域間掀起第一波“想去看、想去學”的漣漪。

圖11,圖12:團隊成員在各地開展荊楚非遺課堂

本次社會實踐,既是一場非遺技藝的探索之旅,更是青年一代對文化自信的生動詮釋。隊員們用鏡頭記錄傳承故事,用創意連接傳統與現代。非遺的生命力,在于代代相傳的堅守,更在于與時俱進的創新。未來,團隊將利用3D打印技術,制作出荊楚非遺掛件,手辦等系列文創,實現荊楚非遺的創新性轉化,用技術微創續寫荊楚非遺故事的新篇章。