西安外事學院實踐團探尋鎮(zhèn)巴文化根脈攜手坪尚居學齡兒童走進鎮(zhèn)巴博物館

作者:李詩語 王鈺汝 石瑞奇

習近平總書記指出,歷史是最好的教科書,也是最好的清醒劑。2025年7月12日,西安外事學院工學院三下鄉(xiāng)暑期社會實踐團的14名師生帶領鎮(zhèn)巴縣涇洋街道坪尚居8名兒童開啟了活動的第三天征程。實踐團一行在指導老師的帶領下來到了鎮(zhèn)巴縣博物館和文化館參觀學習,博物館內(nèi)各展廳以文物、圖表、繪畫、雕塑等多種形式,展現(xiàn)了革命先輩在川陜革命根據(jù)地的奮戰(zhàn)歷程。

鎮(zhèn)巴——融三秦文化,匯蜀漢遺風,是東漢著名軍事家、外交家班超的食邑之地。鎮(zhèn)巴有它獨特的地域文化,當?shù)胤Q作“三鄉(xiāng)文化”——苗民之鄉(xiāng),紅軍之鄉(xiāng),民歌之鄉(xiāng)。鎮(zhèn)巴縣博物館位于陜西省漢中市鎮(zhèn)巴縣城新街東側(cè)中段,其前身是“鎮(zhèn)巴縣文物管理所”成立于1991年2月,縣人民政府將’“文管所”更名為“鎮(zhèn)巴縣博物館”。博物館收藏的歷史文物有:石斧、陶罐、陶倉、銅鼎、銅鏡、古瓷器、古錢幣、古鐘等,還有“川陜革命史料”,館藏文物中有國家一級文物、二三級文物等。這些文物中“宋代古鐘”和“紅軍墨書布告《中國共產(chǎn)黨十大政綱》、《土地法令》”最具特色。

展區(qū)入口處,一幅巨大的班超出使西域路線圖格外醒目這里的每一件文物、每一處場景,都在訴說著班超與這片土地的淵源,孩子們在實踐隊員的引導下,深入了解班超的故事,同時在互動中學習普通話,圖上清晰標注了他從洛陽出發(fā),途經(jīng)鎮(zhèn)巴,前往西域的行程。講解員指著路線圖,用普通話向孩子們介紹:“班超是東漢時期的重要人物,他曾帶領部下出使西域,而鎮(zhèn)巴是他途中的重要一站。” 孩子們湊近地圖,認真聽著講解,時不時發(fā)出好奇的疑問。

藻井展區(qū)還原了鎮(zhèn)巴地區(qū)傳統(tǒng)建筑中極具特色的藻井結(jié)構(gòu),其位于展區(qū)中央的仿古建筑頂部,藻井的每一層都布滿了寓意吉祥的紋飾,有纏枝蓮、云紋、龍紋等,色彩雖歷經(jīng)歲月卻依舊鮮亮。層層疊疊的斗拱與繁復的彩繪讓人嘆為觀止。一進入展區(qū),孩子們便被頭頂那片華麗的“星空”吸引,紛紛仰起頭發(fā)出驚嘆。講解員指著藻井的頂部,用清晰的普通話介紹:“大家看,這個像傘一樣從屋頂垂下來的裝飾,就叫‘藻井,它是古代建筑中很講究的部分。”

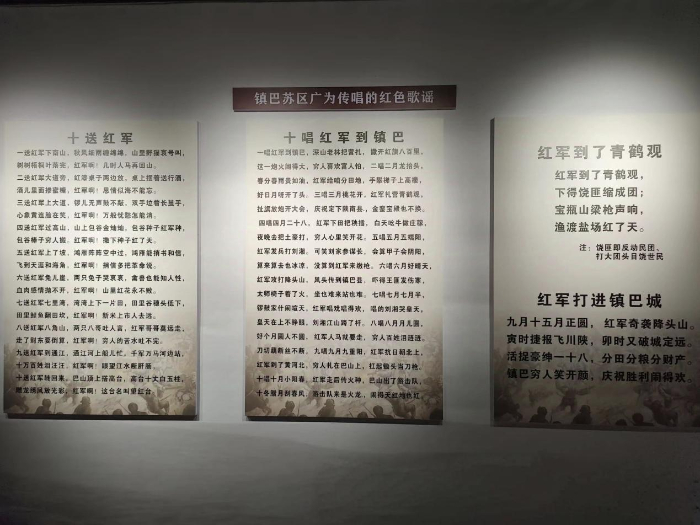

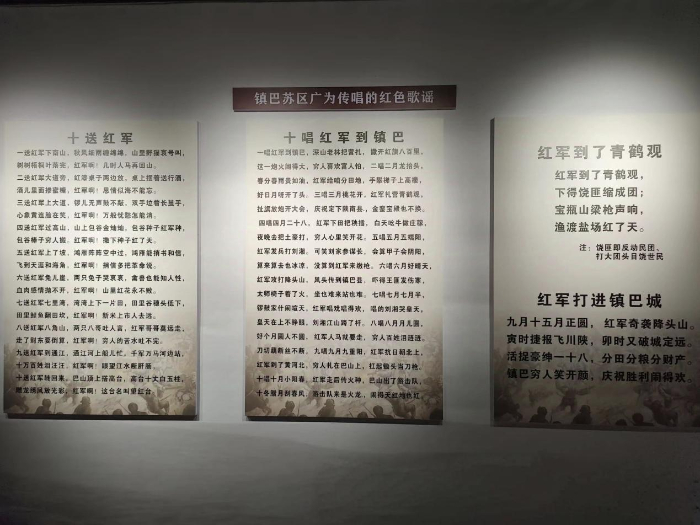

走進縣博物館的 “紅色民歌” 展區(qū)內(nèi),《十送紅軍》的音頻在錄音設備循環(huán)播放著帶著濃郁鎮(zhèn)巴方言韻味的原版演唱。一踏入展區(qū),那悠揚又飽含深情的旋律便縈繞在耳邊,孩子們瞬間被吸引,紛紛駐足聆聽。講解員輕聲用普通話介紹:“這首《十送紅軍》是咱們鎮(zhèn)巴著名的紅色民歌,講述的是當年鎮(zhèn)巴人民送別紅軍時的感人場景。”

此次博物館之行,為“推普興鄉(xiāng) 語潤同心”實踐團的暑期活動奠定了深厚的文化根基。實踐團成員們表示,只有真正讀懂腳下的土地,才能讓語言傳播工作更有溫度、更具力量,未來將以此次參觀為起點,努力讓普通話成為助力鎮(zhèn)巴文化傳承、促進鄉(xiāng)村發(fā)展的 “同心語”。