【引言:千年詞韻,匠心傳承】

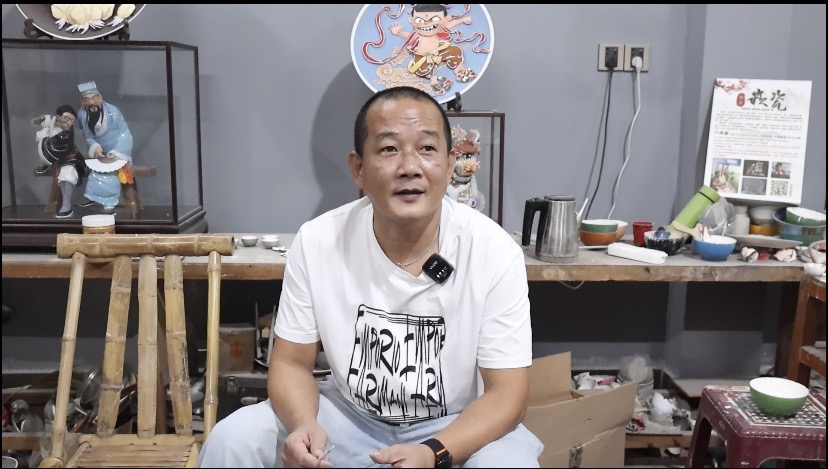

潮州嵌瓷,被譽為“會呼吸的雕塑”,以碎瓷片拼貼出栩栩如生的花鳥蟲魚、神話人物,是嶺南古建筑中的一顆明珠。國家級非遺傳承人盧芝高,區級非遺傳承人盧渤鑫、許名泰三位老師,用數十年光陰守護這項技藝。

2025年7月14日上午九點,廣州新華學院“潮”砌蓬勃突擊隊前往潮州嵌瓷博物館采訪盧芝高、盧渤鑫、許名泰等多位傳承人,并在他們的指導下完成團隊IP“阿瓷”的制作,以創新形式探索非遺活化路徑。讓我們跟隨三位大師的講述,走進嵌瓷藝術的傳承與未來。

【瓷韻世家:從泥土到星辰的傳承之路】

盧芝高老師生于嵌瓷藝術世家,其父盧芝圃是清末民初的潮州嵌瓷名將。談及初學經歷,盧老感慨道:“兒時學習嵌瓷的時候,環境相當艱苦,那時候餓到不行還刻苦學畫。藝術這種東西,不吃苦就一定沒辦法入門。小時候我對這門藝術實在是太癡迷了,明知道嵌瓷沒辦法賺錢,古話說得好,‘生意小小能發家,功夫大大只是圖生’,可我對嵌瓷的這份熱愛早已融入到我的生命。”

盧渤鑫老師補充道:“自幼受家族熏陶,我常看大人們修繕古建筑屋頂,那五彩斑斕的嵌瓷工藝便深深鐫刻在我心底。對我而言,嵌瓷最動人之處莫過于其獨樹一幟的藝術表現一-流光溢彩的瓷片既能勾勒出飛禽走獸的靈動姿態,又能塑造歷史人物的傳神風采,它每一件作品都閃耀著令人心醉的藝術光芒。”

許名泰老師則提到:“每當聆聽恩師講述他們當年學藝的艱辛歷程,我都不禁為之動容。在那個資源匱乏的年代,前輩們只能靠著反復揣摩、獨自鉆研來精進技藝。相比之下,我深感幸運能成長在這個信息發達的時代--豐富的嵌瓷資料觸手可及。2013年我隨父親登上修繕的古建筑屋頂,親眼目睹盧老制作嵌瓷的場景:陽光下,五彩瓷片在他手中仿佛被賦予了生命,那一刻,這顆熱愛嵌瓷的種子便在我心中生根發芽。”

嵌瓷學徒尹祖成,雖然他是一名聾啞人,但他仍為了學習嵌瓷只身一人來到潮汕,已從師學藝3年。他認為:“剪瓷片是一件非常難的事情,但他從未想過放棄,在學習的過程中也懂得了凡事都不能急于求成,要精益求精。”他持之以恒的精神感動了我們在場的所有人。

嵌瓷學習者謝詠琳是一名來自揭陽的高中生,今年是暑假期間從師學習嵌瓷的第二年,她認為嵌瓷是一門非常有趣的藝術活,但她發現身邊大多數人對嵌瓷的了解十分匱乏,所以想通過自己的力量讓嵌瓷繼續傳承下去。

【守護與創新:嵌瓷的“生命延續術"】

面對技藝被稀釋的擔憂,盧芝高老師有著別樣的豁達:“現在很多學校組團前來學習,我認為這是一種很好培養興趣和傳承技藝的方式,孩子們拼貼的‘手工游戲’,恰是種子破土的前奏。回想起十幾年前我在廣州美術館辦展,嵌瓷作品勾起了大家的興趣,同時也受到了許多外地人的喜愛,他們不禁贊嘆我的嵌瓷作品:‘這些碎瓷片通過拼接變成一件件獨特的藝術品,真是不可思議啊!”

在開元寺修繕現場,盧渤鑫老師指著斑駁的“麒麟獻瑞”嵌瓷感嘆:“風吹雨打,瓷片脫落如鱗片剝落。保護不是重塑,也不是翻新,而是還原。還原的技術難很多,因為要保留歲月留下的歷史痕跡。”

【傳承潮藝,共筑“阿瓷”】

在盧渤鑫與許名泰老師指導下,我們開啟“潮”砌蓬勃突擊隊IP形象阿瓷的嵌瓷創作。我們先依據設計圖構思阿瓷造型,結合嵌瓷工藝特點,確定用彩瓷片呈現其色彩與形態。

盧渤鑫老師指導我們選瓷片,依據阿瓷各部分色彩需求,精挑不同顏色的瓷片。切割時,我們在老師示范下,用鐵鉗將瓷片處理成適配造型的大小與形狀,把控力度與角度,保留瓷片邊緣特色。

粘貼環節,遵循老師傳授的技法,以專用粘合劑固定瓷片,從阿瓷頭部龍飾開始,細致排布,確保瓷片貼合且色彩過渡自然,逐步完成身體、服飾等部分,讓阿瓷形象在瓷片拼接中鮮活呈現。

我們在傳承人老師的指引下,通過創作 IP形象一阿瓷,學習和體驗這門技藝,讓古老嵌瓷與現代IP融合,以新形式延續嵌瓷生命力。

【結語:瓷韻千秋,青春接棒】

從盧芝高老師家族傳承的堅守,到盧渤鑫、許名泰老師等多位傳承人創新育人的探索,再到“潮”砌蓬勃突擊隊以青春創意賦能,續寫潮州嵌瓷的傳承故事,詮釋熱愛與擔當。這門“會呼吸的雕塑”藝術,在代代匠人的匠心守護下,嵌瓷正跨越時空,走向更廣闊的未來。愿更多人聽見嵌瓷的“呼吸”,讓千年華彩,在傳承與創新中,綻放永恒光芒。

(文:李汝倩、朱文希)

(圖:朱文希、姚婷、何寶瑜)