為響應中央宣傳部等部門2025年文化科技“三下鄉”活動的號召,安徽理工大學“星火云圖筑夢”實踐團,致力于運用前沿的地理信息系統(GIS)技術將井岡山紅色精神的傳承推向數字化新高度,以數字經緯勾勒英雄足跡,用智能云圖再現星火燎原。

查史尋蹤,力求真實還原井岡作為中國革命的搖籃,其歷史文獻、口述史料豐富,但將這些資料與具體的地理空間精確匹配,并實現動態、直觀的呈現,一直是歷史地理研究和紅色教育中的難點。為此,實踐團隊來到了井岡山(全國青少年井岡山革命傳統教育基地),開啟了為期七天的實地調研,聚焦于數據收集與技術攻關。

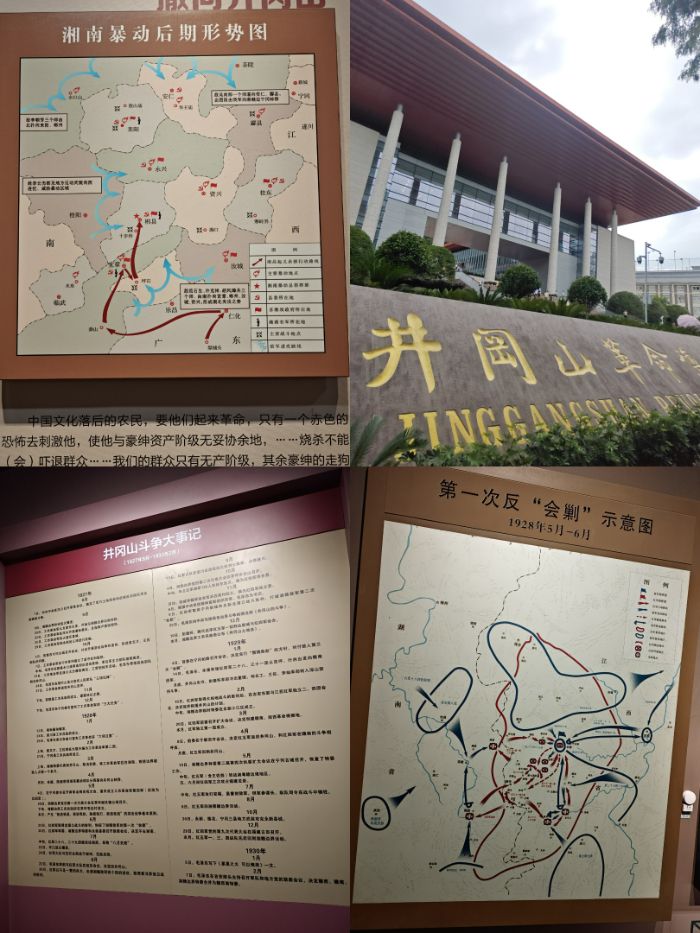

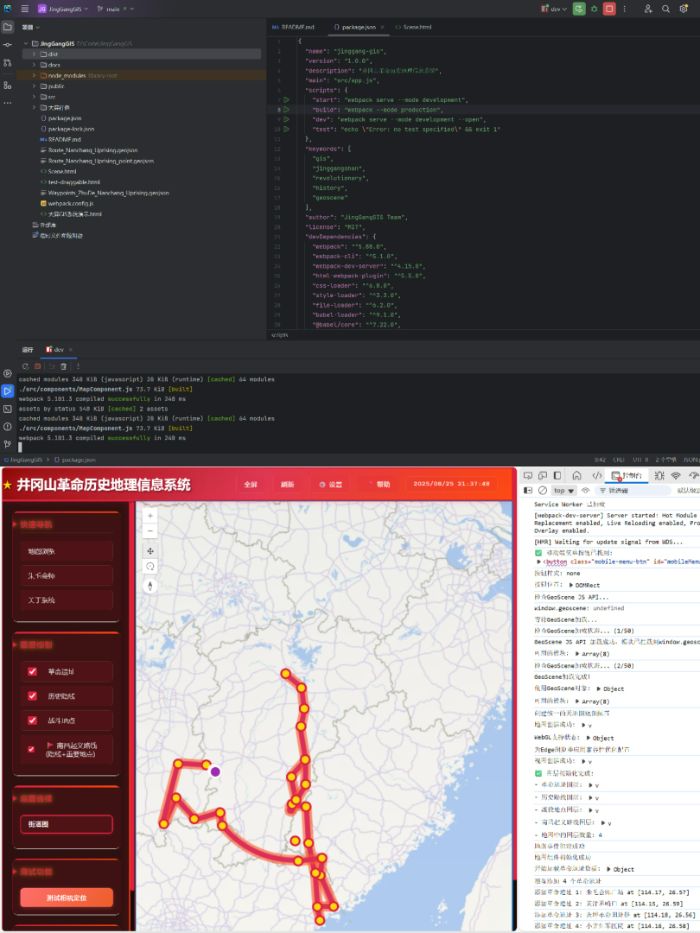

隊員們以朱毛會師為切入,重點參觀了井岡山革命博物館、龍江書院等信息含量高的展館。

圖為隊員在井岡山革命博物館搜集的部分史料信息圖(王智杰 攝)

會師數據路線復雜多變,隊員需要從諸多大小路線中篩選出有用的路線圖系,并整理歸檔,做好記錄。

圖為隊員在龍江書院搜集的部分資料(周春天 攝)

活動還得到中共井岡山市委黨史和地方志研究中心(市檔案館)的大力支持,隊員在這里獲得許多真實有效的數據。

隊員在市檔案館查閱資料(楊帆 攝)

經過多方面的搜集與查詢,隊員所需數據基本齊全,為后續技術組實料填充奠定了堅實基礎。

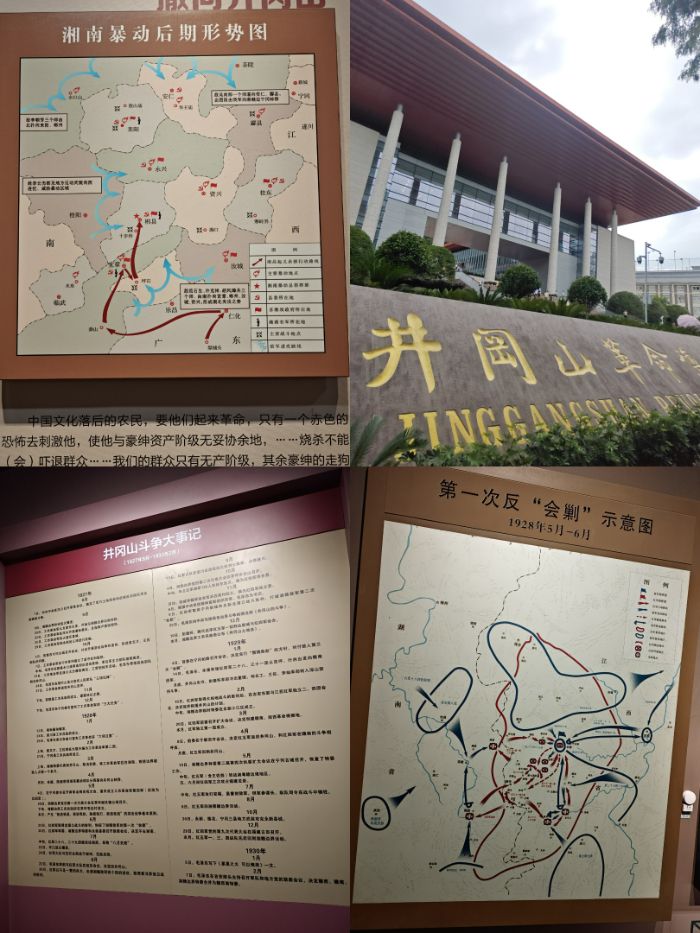

打破時壁壘空,夯實數字基石傳統的靜態數據底板難以支撐歷史場景的動態還原與交互推演,成為初期的技術瓶頸,隊長提出了清晰的實現路徑。

首要任務是升級實時數據流處理架構;必須構建高效的數據管道,能夠實時接入、處理和分析來自不同時空維度的信息流,確保系統響應的敏捷性。

其次,需要重構時空數據索引機制。井岡山的斗爭史是動態發展的,事件、人物、路線在時間軸和空間域上緊密交織。建立高效的時空索引,是實現快速檢索、精準定位和關聯分析的核心,是讓歷史事件在正確的地理位置上“活”起來的關鍵。

最后,引入互動場景設計至關重要。隊員說:“如果能夠實時地去調整參數權重,借助矢量數據去演示動態耦合的過程,會讓效果更加生動。”

系統制作時后臺部分截圖展示(王智杰 攝)

數據驅動,智能詮釋精神在系統制作過程中,團隊始終貫穿著“地理數據驅動智能決策”的核心理念。主要有兩大方面。

其一,是“靜態數據底板動態化”。“井岡山的革命遺跡、地形地貌等數據是靜態的,但發生在其上的歷史事件是動態的、連續的。致力于實現對歷史場景的還原,意味著關鍵地點的現狀精確數字化。”隊長表示。

其二,是歷史數據與地理數據的切合匹配,建立時空數據立方體模型。

中心教研組肖老師在團隊討論時特別強調:“實時交互推演,背后需要強大的地理、歷史數據支撐,能夠精確地將時空數據匹配,才是實時推演的基礎。”這要求團隊構建一個多維度的“時空數據立方體”。這種深度的時空融合,是支撐智能分析、輔助決策和進行沉浸式、交互式紅色教育的底層邏輯。

云圖繪就英雄路,星火點燃傳承心 經過多次交流與探討,技術攻關,系統初具雛形,經過測試與域名合法報備后,系統作為核心匯報成果向大家展示。

中心肖老師與隊員一起交流探討(王濤 攝)

隊員一起交流討論(周春天 攝)

團隊最終成果展示匯報(楊帆 攝)

經緯交織,星火永續未來,團隊將重點拓展賦能智能講演與沉浸體驗;利用三維地理智能分析平臺,結合VR/AR技術,開發智能導覽和沉浸式教學系統。參觀者可以在虛擬或增強現實中,沿著當年紅軍挑糧的小道行走,在三維場景中“參與”著名的戰斗,聆聽由知識圖譜驅動的、與地理位置緊密關聯的智能講解,使紅色教育從“被動聽”變為“主動探”、“深度感”。

安徽理工大學“星火云圖筑夢”實踐團的技術攻堅,不僅僅是一次系統升級,更是一次用現代科技注解偉大精神的探索。通過實時數據流、智能可視化等核心技術的突破,團隊致力于將井岡山的山山水水轉化為承載革命記憶的數字載體,將經緯坐標編織成講述英雄故事的網絡,在新時代的經緯線上,煥發出更加璀璨的光芒,代代相傳,永續星火。(王濤 撰|指導老師:楊帆)