高校大學生生成式 AI 應用調研實踐紀實:在 “大學之城” 探尋智能時代的教育密碼

?

七月的武漢洪山區,梧桐樹蔭里藏著 37 所高校的瑯瑯書聲。湖北經濟學院法學院應用生成式人工智能調研團帶著100份問卷走進這片 “大學之城”,這里科教資源優勢顯著,匯聚了眾多知名高校,AI應用十分活躍,生成式人工智能早已像空氣般滲透進大學生活,卻少有人真正看清它的全貌。調研團聚焦生成式人工智能(AIGC)對學生群體的學習、學術與隱私行為的影響,對武漢市多所高校開展實證調研。通過問卷調查(回收有效問卷100份)與深度訪談,探討研究了關于AIGC使用現狀、學術影響、信息失真、隱私問題、高校管理等問題。?

籌備:在理論與現實間架起橋梁?

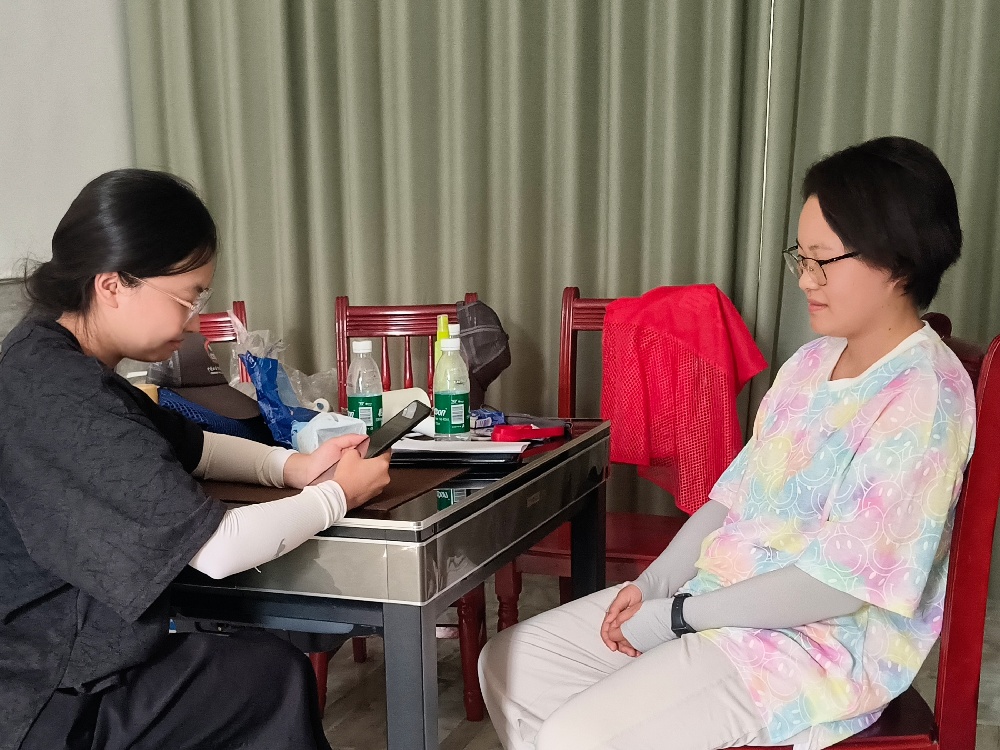

“您認為 AI 生成的論文摘要是否應標注來源?” 會議室里,指導老師正帶領團隊成員進行預調研。這份歷經 12 次修改的問卷,最終凝結了法學、教育學、統計學三個專業的智慧:既包含 “每周使用 AI 工具次數” 等量化問題,也設置 “當 AI 答案與教材沖突時您會如何處理” 這類情境題,甚至嵌入《個人信息保護法》相關條款的認知測試。 ?

?

實踐:

當我們在 10 天內完成對 12 所高校的問卷調查后,回收的100份有效問卷顯示:89% 的本科生每周至少使用一次生成式 AI,其中人文社科類學生對文本生成工具的依賴度顯著高于理工科。?

更令人深思的發現藏在面對面訪談里,英語專業的李同學坦言:“寫作文時會先讓 AI 生成初稿,再逐句修改。” 這種 “人機協作” 模式背后,是 76% 的受訪者承認 “有時分不清自己與 AI 的創作邊界”,并且李同學還提到“有時已經意識到AI會憑空捏造錯誤數據,但是為了提高效率及時完成任務就顧不得那么多了”。而在與輔導員的交流中,我們注意到一個矛盾現象:部分院系禁止 AI 用于作業,卻有教授在課堂上推薦 AI 文獻綜述工具。?

保障:讓每一份數據都經得起檢驗

?

法律風險防控始終是重點。在整理 30 小時訪談錄音時,團隊為每份素材標注 “已獲知情同意”,涉及個人觀點的內容均做匿名處理。這種嚴謹性源自前期對 12 個司法案例的研究 —— 我們發現,高校 AI 使用糾紛中,80% 源于數據收集環節的程序瑕疵。?

反思:在洪山區的科教土壤上生長的思考?

站在東湖邊回望,這片聚集 40 萬大學生的土地,正成為觀察 AI 與教育融合的絕佳樣本。當我們看到武漢大學開發的 “AI 學術誠信檢測系統”,對比某高職院校簡單禁用 AI 的規定時,更深刻理解了調研的意義:技術治理不該是一刀切的禁令,而應像洪山路的梧桐樹,既需要支撐的主干—政策框架,也需要舒展的枝葉—靈活應用。?

調研仍在繼續,問卷數據正在轉化為可視化圖表,訪談錄音里的鮮活故事將被編織成案例集。或許正如一位老教授所說:“真正的教育智慧,不在于阻止浪潮,而在于教會學生在浪濤中保持航向。” 在這片充滿創新活力的 “大學之城”,我們正努力記錄下智能時代教育變革的第一縷晨光。

(通訊員:郭育瑛)