為積極響應國家交通強國戰略部署,破解橋梁纜索安全檢測難題,推動交通工程領域技術創新,8月18日至22日,長安大學“橋索安·護橋先鋒”大學生暑期社會實踐隊在博士生導師夏曉華的指導下,以“索然無危——雙向多旋翼纜索微接觸型智能檢測機器人”項目為核心,開展了一場集理論學習、現場調研與技術優化于一體的暑期實踐活動,用專業行動為橋梁纜索檢測技術升級注入青春動能。

精準備戰:夯實理論基礎,錨定研發目標

實踐活動啟動前,團隊便將“研發更適配實際需求的智能檢測機器人,推動橋梁纜索檢測技術迭代”作為核心任務。隊員們率先參與學校與學院聯合舉辦的出征儀式及專項培訓,系統掌握社會實踐安全準則、新聞宣傳要點與團隊管理流程,為實踐工作筑牢安全與流程基礎。

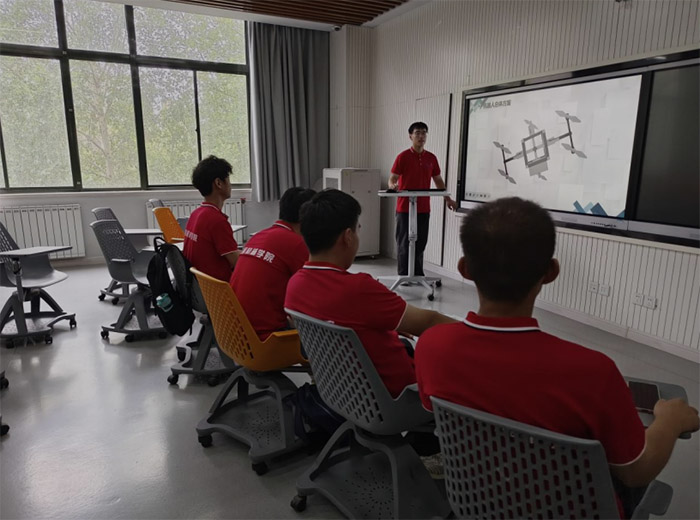

實踐隊員講解機器人方案廖瀟俊供圖

隨后,團隊集體前往圖書館開展文獻攻堅,聚焦橋梁纜索結構原理、現有檢測技術痛點、智能機器人應用實例等關鍵方向,進行針對性資料檢索。隊員們分工協作,梳理國內外橋梁纜索常見病害類型、行業檢測標準及同類智能設備技術參數,通過多輪研討分析,為機器人優化設計與檢測方案完善找到堅實理論支撐,讓研發方向更清晰、更貼合行業需求。

實地勘探:深入橋梁一線,捕捉真實需求 在夏曉華導師的帶領下,實踐隊奔赴陜西西安多座橋梁現場,開啟“沉浸式”調研。隊員們帶著前期確定的調研課題與專業知識,近距離觀察橋梁纜索的布局方式、外觀狀態及周邊環境,用相機記錄細節、用筆記留存數據,重點圍繞纜索可能存在的銹蝕、磨損等安全隱患,以及當前人工檢測、傳統設備檢測的局限性展開初步研判。

指導老師帶領實踐隊員尋找纜索表面損傷任志騰供圖

現場調研中,團隊成員各司其職:有的專注測量纜索間距與直徑,有的細致排查表面破損情況,有的與一線養護人員交流檢測難點。通過嚴謹的實地考察,隊員們不僅深化了對橋梁纜索實際工況的認知,更收集到大量一手數據,為后續機器人研發提供了“接地氣”的現實依據。

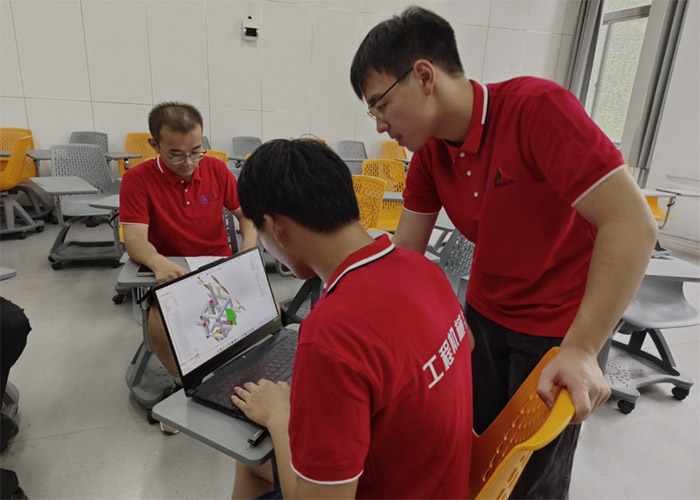

技術攻堅:聚焦痛點破題,優化機器人性能 結合前期理論儲備與現場調研成果,實踐隊召開專項研討會,針對“索然無危”智能檢測機器人的優化方向展開深入討論,最終形成多項貼合實際的修改方案。

針對現場發現的纜索表面不平整、銹蝕凹凸問題,團隊計劃優化機器人檢測接觸部件,并增加緩沖結構,避免檢測過程中對纜索造成二次損傷;考慮到橋梁高空作業風力多變的特點,提出調整機器人動力分配系統,提升設備穩定性;為適配不同橋梁纜索間距差異,擬升級環境感知模塊,實現檢測路徑動態調整;同時,進一步改進數據傳輸功能,減少現場數據處理時間,提升檢測效率。每一項優化方案,均源于實際檢測場景的痛點,旨在讓機器人更“懂”橋梁、更適配檢測需求。

實踐隊員優化模型季旭供圖

此次暑期實踐,讓實踐隊師生深刻認識到:創新是突破橋梁安全檢測瓶頸的關鍵,而貼合實際的質量把控,是技術落地的核心保障。隊員們紛紛表示,將把實踐中收獲的行業經驗、嚴謹標準融入后續研發,在每一次機器人調試、每一輪方案優化中踐行“學思踐悟”。未來,團隊將繼續以問題為導向、以創新為驅動、以質量為根本,持續打磨“索然無危”智能檢測機器人技術,力爭將其打造為守護橋梁纜索安全、賦能交通基礎設施運維的精品項目,用青春智慧為交通強國建設貢獻長安大學力量。

實踐團隊在灞河元朔大橋合影季旭供圖