在墨色皖南,歙縣巖源村宛如一部攤開的革命史書,記載著一段波瀾壯闊的革命記憶,訴說著“星火巖源,革命熱土”的傳承。它曾是革命的“紅色堡壘”,如今是傳承信仰的精神高地,歲月沖刷不掉烽火印記,反而讓那段熱血歷史在山水間愈發清晰。

星火燎原:從密林扎根到紅旗漫卷

1941年皖南事變后,劉奎率領13名戰士來到巖源,在黃山游擊隊成立之后,隊長劉奎帶領隊伍深入巖源,在這片山高林密的地域播下革命火種。得益于其特殊的地理環境,讓巖源成為國民黨軍隊難以圍剿的“安全區”。巖源本地無熱戰,成了游擊隊休整、壯大的“革命熱土”。從13人的游擊小隊到8700多人的武裝力量,生動詮釋了"星星之火,可以燎原"的深刻內涵。

軍民同心:苦難中共赴崢嶸歲月?

在艱苦歲月里,巖源百姓與游擊隊生死與共。隊長劉奎以"九死一生"聞名,第七次負傷時在猴坑大若坑跳崖避險,躲進猴子洞后用凍米糖與猴王建立信任,相伴20余天,那只后來立過戰功的猴子,成了軍民口中的"特殊戰友"。百姓堅信只有跟著共產黨,才能過上好日子。村民冒著生命危險送情報,遇敵人盤查時,將情報藏鞋底,佯裝砍柴騙過敵人;婦女們晝夜趕制鞋子、縫補衣服,把家里僅有的口糧省下來送給戰士。開明紳士潘其斌捐助2000塊大洋,騰出住宅供胡明、劉奎夫婦居住,兒子也投身革命;華僑出身的胡連芳,參加抗戰,多才多藝,能指揮打仗、寫歌詞、畫畫,后任國家紡織工業部副部長,為革命貢獻力量。他們以實際行動譜寫了“軍民魚水情義深”的可歌可泣的革命歷史篇章。

?

傳承創新:讓紅色記憶“活”起來

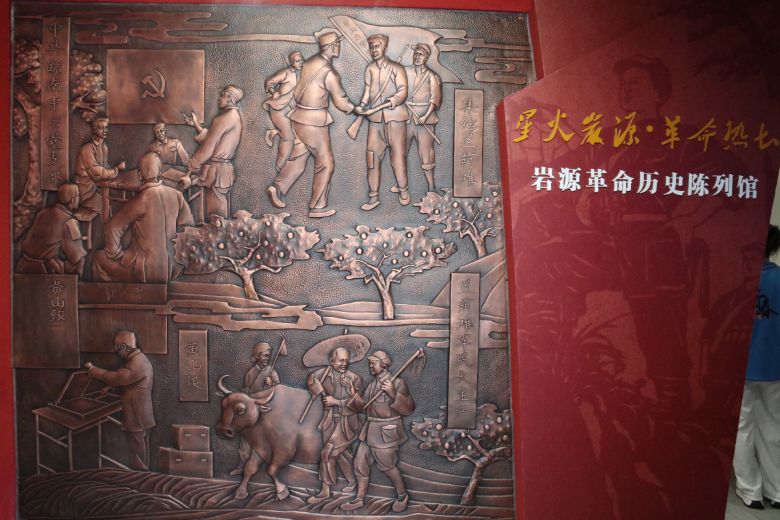

為傳承革命歷史,巖源村打造了紅色革命基地。2019年開放的革命歷史陳列館是基地的核心部分,以200平方米的空間,陳列著新四軍使用過的水壺、槍支,以及記錄重要決策的文件手稿,銅質劉奎雕像矗立其中,讓參觀者感受到當年的戰斗氛圍;“道溪會議”“八月會議”舊址的恢復,墻上的12幅簡筆畫,紅色古道的修繕,紅色元素的植入,讓游客能沿著革命先輩的足跡,沉浸式感受那段烽火歲月,實現了紅色記憶從“史料記載”到“實景體驗”的轉變。

紅旅賦能:驅動鄉村振興蝶變

紅色基因正轉化為鄉村振興的強大動力。近年來,巖源村依托紅色資源,大力發展紅色旅游,不僅讓革命歷史煥發新生,也為村民帶來了實實在在的收益。在未來,巖源村將進一步深入挖掘紅色歷史文化內涵,與周邊的旅游景點加強合作,打造更豐富的紅色旅游精品線路;完善基礎設施,開發紅色文創產品,延長紅色旅游產業鏈,讓紅色旅游持續為鄉村振興注入動能,驅動鄉村振興實現蝶變。

巖源村的故事,是革命歷史的生動縮影,更是紅色傳承與發展的鮮活樣板。在巖源村里,“革命熱土”的記憶與鄉村振興交織,續寫著屬于“星火巖源”的嶄新篇章。