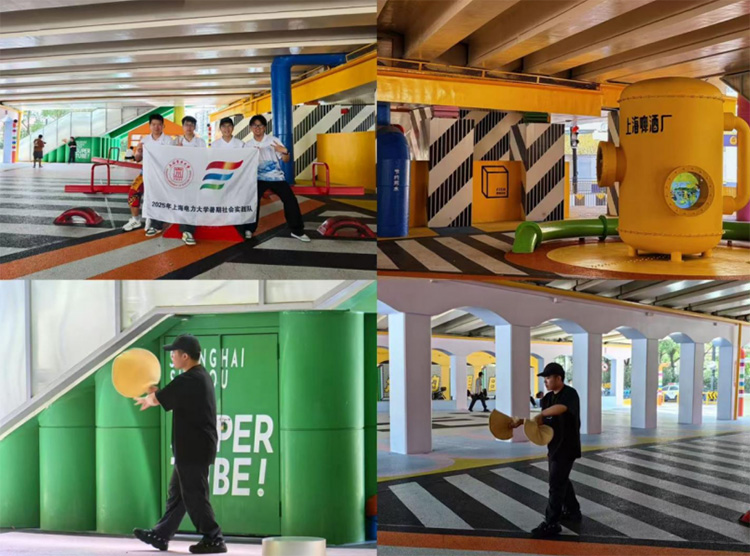

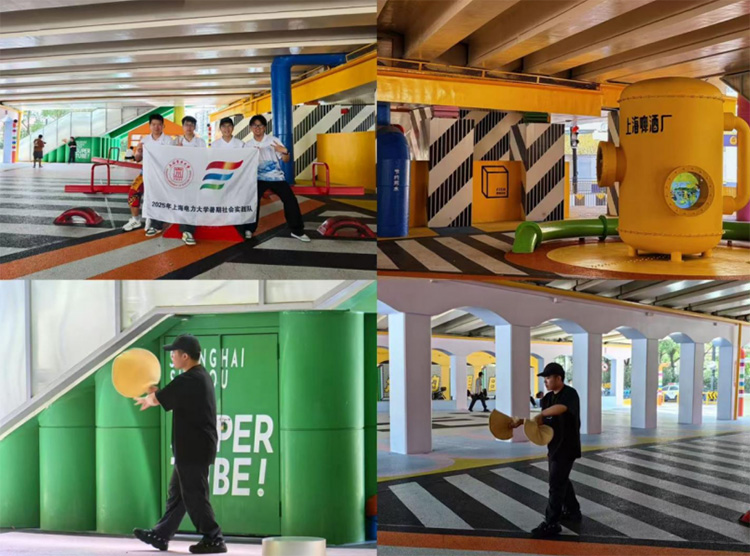

為響應國家關于城市更新與科技創新的發展理念,落實高校服務社會的育人使命,上海電力大學電子與信息工程學院“滬上橋下空間開發利用”調研隊于2025年7月3日調研位于上海市長寧區的曹楊路橋萬航渡路路段橋下空間——“蘇河超級管”。并于同日下午走進“臨港大學堂科創小英才——2025年上海電力大學‘創客未來’夏令營”,以“城市角落里的‘灰姑娘’”為主題,為近70名六至九年級中學生帶來一場兼具學術深度與實踐趣味的科普盛宴,解碼橋下空間的改造潛力與科技價值。

調研筑基:解鎖城市“灰色空間”的多維價值

實踐隊隊員通過前期調研和實地考查,了解了曹楊路橋萬航渡路路段的橋下空間的歷史文化和改造思路。設計師以工業管道為核心元素,大膽采用“多巴胺”配色與孟菲斯風格設計,明快跳躍的色彩與幾何圖案相互碰撞,為原本灰暗的橋下空間注入活力,形成極具視覺沖擊力的藝術效果。同時,其還深度融入蘇州河工業歷史元素,啤酒桶造型的互動裝置、造幣廠風格的磨砂樹脂座凳、面粉廠儲料管造型的藝術裝置,讓市民在休閑娛樂中,沉浸式感受蘇州河的工業文化脈絡。

實踐育人:構建高校與青少年科創培養的聯動生態

實踐隊隊長陳浩以PPT為載體,從空間屬性、調研實踐、改造設想三個維度展開為夏令營的小朋友進行科普:橋下區域作為城市中封閉/半封閉的閑置空間,天然具備遮風避雨、連接交通網絡的區位優勢,卻長期面臨“照明不足、功能單一、安全隱患”等治理痛點。團隊歷時數月走訪上海12個行政區,完成76處橋梁實地勘察、1000余份居民問卷調研,系統梳理出橋下空間在公共設施、文化展示、生態景觀等方面的改造需求。

在科普講座同期,夏令營學員也正在開展智能尋道小車編程實踐。學員們分組操作小車,在模擬賽道上進行導航調試——這一場景生動呼應了橋下空間改造中"科技賦能城市"的核心主題。當陳浩同學為學員們展示調研成果時,隔壁學員們也在結合機器人實踐體驗,對"科技如何激活城市死角"展開了熱烈討論。

本次活動作為上海電力大學“創客未來”夏令營的特色環節,不僅展現了高校在城市治理研究中的學術擔當,更通過“實地調研成果+科普教育實踐”的創新模式,搭建起“高校科研—青少年科創—社會服務”的良性互動平臺。

未來,電子與信息工程學院將依托臨港大學堂實踐基地,積極探索大中小學思政課一體化建設,持續開展“科創賦能城市”系列科普活動。通過搭建高校與中小學思政教育資源共享平臺,將城市治理調研中的實踐案例轉化為大中小學貫通的思政教學素材,讓青少年在科技實踐中感悟社會責任感與創新使命。本次活動深化了“高校科研—青少年科創—社會服務”的聯動生態,又推動形成各學段思政教育有機銜接、協同發力的育人格局,讓更多青少年在實踐中感受科技服務社會的魅力,為城市可持續發展注入融合思政內核的青春動能,切實落實大中小學思政課一體化建設的育人要求。