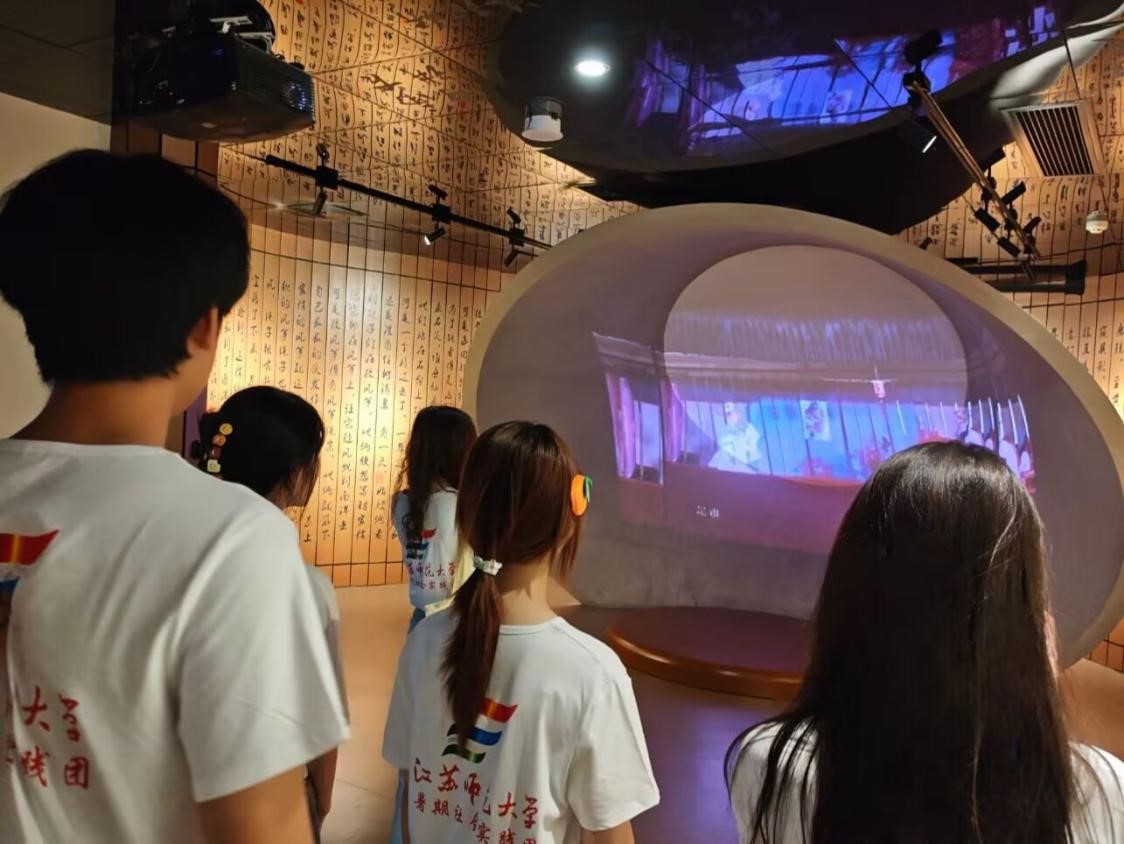

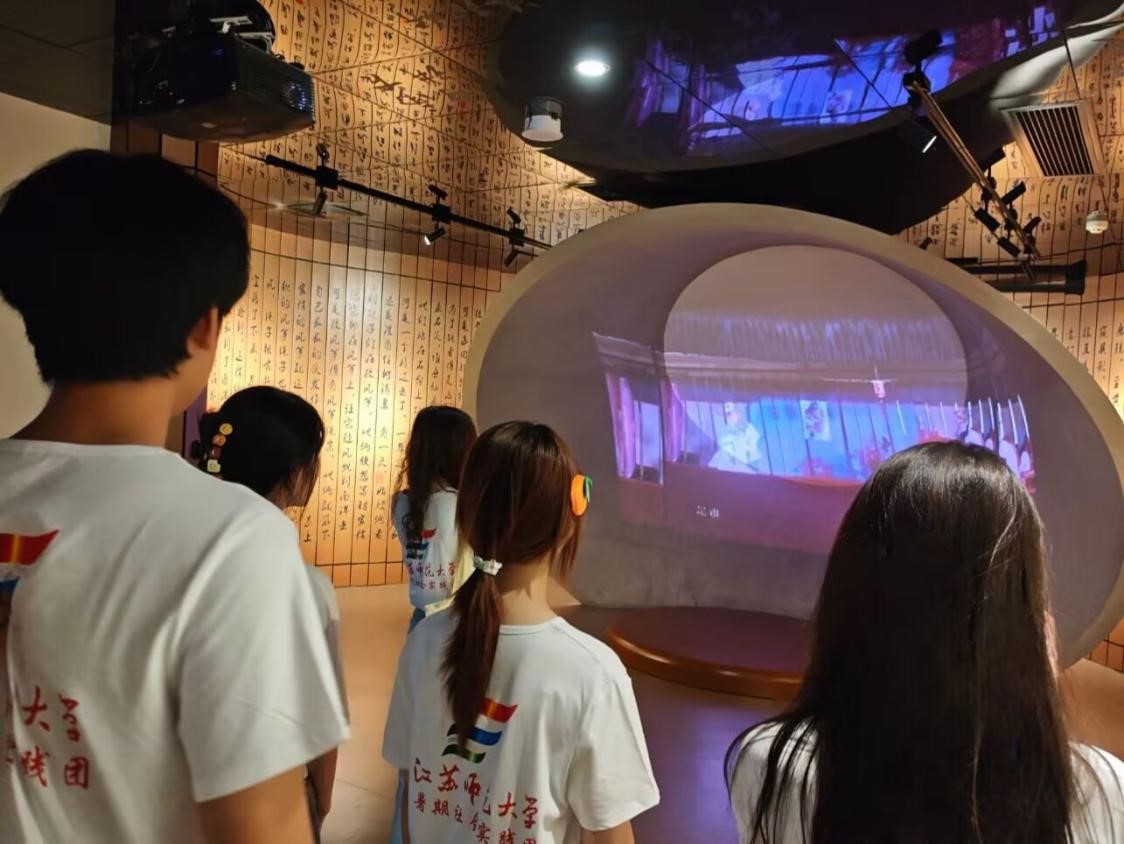

7月6日,江蘇師范大學“海絲遺韻·木偶新聲”實踐團走進泉州非物質文化遺產博物館,在延續海絲文化探索的同時,將目光投向傳統技藝的傳承細節與當代活力。通過細觀展品肌理、參與互動體驗、觀察創新實踐等方式,隊員們在歷史與當下的交織中,感受非遺技藝的深厚底蘊與鮮活生命力。

泉州非物質文化遺產館:技藝的“時光長卷”

展廳以“歷史印記—匠藝精髓—當代新風”為脈絡,鋪展開一幅立體的技藝傳承畫卷。“海絲遺珍”展區里,一組清代外銷漆線雕瓷盤靜靜陳列,其盤沿的纏枝紋中,隱約可見波斯花卉的異域風情。不遠處的展柜里,現代設計師將同款紋樣簡化后,巧妙地繡于孩童肚兜之上。隊員們近距離對比觀賞,不禁感嘆:“這樣的創新讓老手藝更顯親切。”

在民俗非遺專區,蟳蜅女頭飾展柜前聚集了眾多隊員。一頂完整的簪花圍由數十朵花編綴而成,多彩的花朵層層疊疊,仿佛能從中聆聽海浪的回響。“這是國家級非物質文化遺產,蟳蜅女佩戴它出海、過節,鮮花象征著豐收。”隊員們一邊拍攝簪花圍的細節,一邊對照手機里蟳蜅女勞作的圖片,有人感慨道:“頭飾佩戴于身是生活常態,陳列于展柜則成為藝術瑰寶,非遺與生活的距離原來如此之近。”

行至“下四管”樂器展示墻,墻面通過圖文與互動裝置相結合的方式,展現非遺南音的獨特魅力。展板上,“下四管”樂器——洞簫、二弦、三弦、琵琶的實物圖片與演奏場景并列呈現,旁邊嵌入圓形聆聽裝置。隊員們拿起聽筒,古樸的南音旋律悠悠傳出,洞簫的婉轉、二弦的細膩、三弦的醇厚、琵琶的溫潤相互交織,瞬間將人帶入閩南古厝的月夜情境之中。

傳統技藝的“當代模樣”

“非遺新用”展區里,傳統技藝與現代生活的碰撞處處可見。以木偶雕刻技法打磨的木梳,梳齒圓潤光亮,可映照出人影;將漆線雕工藝應用于杯墊,咖啡漬無法滲入細密的線條,清洗干凈后,金線勾勒的海浪紋在燈光下依舊鮮亮。

“紋樣數據庫”互動屏前更為熱鬧。隊員們嘗試輸入“海絲”“木偶”等關鍵詞,屏幕上即刻呈現出幾十種相關紋樣——有清代木偶戲服上的云紋,有明代海船構件上的水波紋,還有現代設計師融合兩者創作的新圖案。“這個與關岳廟戲臺柱子上的花紋幾乎一致!”一位隊員指著其中一幅紋樣驚呼,手指滑動放大后,能清晰看到紋樣邊緣的細小鋸齒,“原來這些細節中蘊含著如此多的故事。”

親身體驗:從“看見”到“體會”

體驗區里,隊員們兵分兩路,感受傳統與現代的雙重魅力。

一邊,大家圍在一張木桌旁學習編織傳統繩結,桌上的麻繩雖粗糲卻十分結實,按照墻上的圖解編織“平結”時,總要反復調整繩頭的松緊。“原來漁民依靠這個來固定漁網,編不緊可就麻煩了。”

另一邊,隊員們前往西街體驗簪花。先將長發盤成圓髻,再選取含笑、茉莉、三角梅等花卉,沿發髻層層疊疊插綴,紅色熱烈、黃色明媚、粉色嬌嫩,最后以紅繩穩妥固定,一頂精致的簪花圍便佩戴完成。“插花需傾斜角度,方能不易脫落,出海時任憑風吹也無憂。”阿姨一邊操作,一邊講述著祖輩流傳的講究。有隊員對著鏡子輕輕轉頭,鬢邊的花朵隨動作微微顫動,花香與海風的氣息交織著撲面而來。簪花圍的鮮亮色彩與身后騎樓的紅磚相互映襯,古老的頭飾在現代街景中依舊煥發生機,“此刻方知,蟳蜅女的美,始終根植于生活之中。”

當日總結:深植認知,勇擔使命

當日行程以“民俗印記—歷史縮影—古樂回響”串聯,實現了對海絲文化滋養下多元非遺的立體感知。實踐隊員們深入了解了泉州蟳蜅女頭飾及南音等非遺技藝的文化內涵與傳承脈絡,愈發明確青年在非遺活態傳承中的使命與價值。

這場非遺之旅,不僅是知識的汲取,更是精神的喚醒。隊員們眼中多了對文化根脈的敬重,心中埋下了傳承創新的種子。未來,他們將帶著這份浸潤與思考,嘗試運用科技力量,為非遺穿上“數字新衣”,讓更多人聽見南音的千年余韻,看見簪花圍的璀璨光芒,以青春之姿,續寫海絲非遺的當代交響。